Interview mit Dunne & Raby

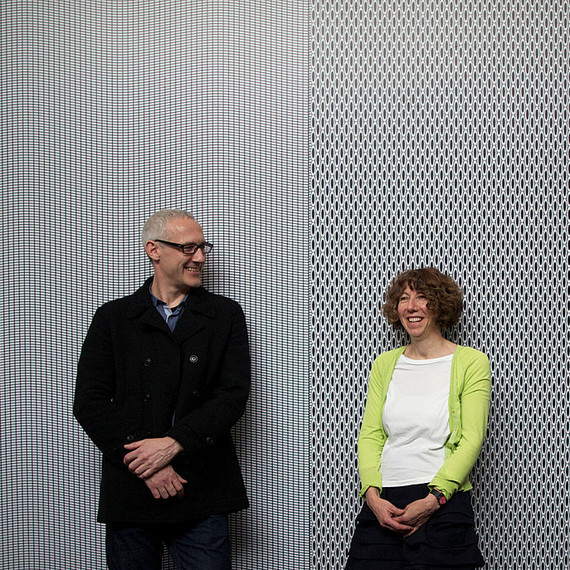

Anthony Dunne und Fiona Raby sind seit über zwei Jahrzehnten Pioniere der Critical-Design-Bewegung. Sie arbeiten im eigenen Designstudio, aber auch als Dozenten und Forscher: von 2005 bis 2015 innerhalb des Programms Design Interactions am Londoner Royal College of Art und seit 2016 an der Parsons School of Design in New York City. Mittels spekulativer Szenarien und Narrationen ergründet das Duo Dunne & Raby alternative Lebensstile durch Design. Im Zuge der Recherchen zu »Hello, Robot.« sprach Kurator Thomas Geisler mit den beiden über ihre Auffassung zur Beziehung zwischen Mensch und Technologie.

Thomas Geisler: Ihr beobachtet seit Jahren die Entwicklung von Robotern und Informationstechnologien. Wie würdet ihr den Status quo der Robotik heute beschreiben?

Anthony Dunne: Ich finde die Weiterentwicklung von Robotern als autarke Objekte zu intelligenten Robotersystemen – besonders solchen, die künstliche Intelligenz anwenden – sehr interessant.

Thomas Geisler: Die frühen Science-Fiction-Autoren und -Filmemacher haben das Bild der humanoiden, aber herzlosen Technokreaturen geprägt, die wir noch heute mit dem Begriff Roboter verbinden. Ist dieses Klischee noch zeitgemäß?

Fiona Raby: Es ist wirklich erstaunlich, wie eindimensional Roboter in der Bildsprache dargestellt werden. Warum sollten sie auf so wenige Materialien und Formen beschränkt sein? Es ist doch eine merkwürdige Annahme, ihr Aussehen, ihr potenzielles Verhalten und ihre Beziehungen zu uns Menschen könnten so frühzeitig derart starr festgelegt worden sein.

Thomas Geisler: Wenn ihr an Roboter denkt, was kommt euch als Erstes in den Sinn?

Anthony Dunne: Vor ein paar Jahren wären es wohl noch anthropomorphe Science-Fiction-Roboter aus der Mitte des 20. Jahrhunderts oder ein automatischer Staubsauger wie Roomba gewesen. Heute sind es eher lernfähige Software-Bots, an die ich dabei denke.

Thomas Geisler: Jahrzehntelang war die Robotik die Domäne von Ingenieuren, Computer- und Neurowissenschaftlern – warum sollte sie nun im 21. Jahrhundert eine Designaufgabe werden?

Anthony Dunne: Ich denke, wenn Technologien komplexer werden und immer mehr Menschen betreffen, wenn sie spezielle Formen sozialer Beziehungen und Verhaltensweisen ermöglichen oder auch zunehmend verhindern und letztendlich bestimmen, was Menschsein bedeutet, müssen wir in den Entwicklungsprozess neuer Technologien auch andere Disziplinen einbeziehen. Anderenfalls sind fundamentale menschliche Eigenschaften der Gefahr ausgesetzt, von den neuen Technologien unterdrückt und verändert zu werden. Design kann als Katalysator für verschiedene interdisziplinäre Vorstellungen von der Welt dienen, die sich von denen der Techniker und Ökonomen unterscheiden. Wir brauchen alternative Narrative zu jenen, die ausschließlich Optimierung als die Triebfeder des technischen Fortschritts darstellen. Ich glaube, wenn neben dem Design auch Geisteswissenschaften und freie Künste einbezogen würden, könnten neue Visionen entstehen.

Thomas Geisler:Euphorie und Ängste begleiten die Beziehung von Mensch und Maschine seit jeher. Wir haben Roboter entwickelt, damit sie uns als Freunde und Helfer dienen, werden aber argwöhnisch, wenn sie ein Eigenleben an den Tag legen. Smarte Geräte finden wir cool, künstliche Intelligenz fasziniert uns, aber das Thema der Singularität macht uns nervös. Wie gehen wir in Zukunft mit dieser Ambivalenz um?

Anthony Dunne: Ich finde es durchaus vernünftig, nervös und ängstlich zu sein. Das ist eine vollkommen logische Reaktion auf die höchst reduktiven Visionen der Industrie.

Fiona Raby:Wenn die zukünftige Welt der Roboter nur von Leuten bestimmt wird, die ihre Zeit nur mit der Planung von Robotern und nichts anderem verbringen, ist es höchst unwahrscheinlich, dass dabei eine breite, kulturell vielfältige Palette an Robotern entsteht, die unser tägliches Leben bereichert.